二 「合理的配慮とは」どのようなことか

1 合理的配慮は法的義務

差別解消法は、障害のある人が、 障害があるために、障害のない人ならば当然に行使できる権利を行使できないときに、その社会的な障壁を埋めて、障害のない人と同じ地平に立つために必要な措置を行うという合理的配慮の提供を、公的機関だけでなく、民間事業者に対しても義務づけており(法8条2項)、弁護士も、その例外ではありません。そのため、弁護士として、障害のある依頼者に対して接する際には、当然に合理的配慮をすることが求められる以上、合理的配慮とはどのようなものかについて、知っておく必要があります。

2 合理的配慮とは

合理的配慮とは、道徳的に配慮する、障害者はかわいそうだから配慮してあげる、といったものではありません。平たくいえば、現実に目の前にいる障害のある相談者が、障害のない相談者と比べて、何か不自由なこと、何か足りないことがあれば、その不自由さを取り除き、不足を補うような工夫をするということです。

車椅子を利用する依頼者が事務所のあるビルの段差を上れない、手が不自由で委任状が書けない、知的障害がある依頼者がゆっくりとしか理解できない、などといった場合に、スロープを用意する、代筆を了解する、ゆっくりと分かりやすい言葉で説明する、といった、依頼者のニーズに弁護士としてどう対応すればいいか、を考えることを意味します。その意味で、合理的配慮は、依頼者の障害の内容に応じて、多様で個別性の高いものであり、具体的状況に応じて柔軟に対応する必要があります。

3 意思の表明

ある車椅子を使われている方が、飛行機に乗ろうとして、ゲートから飛行機までの通路を車椅子で自走しようとしたところ、キャビンアテンダントがいきなり車椅子を押し出したことを不快に思ったという話があります。

障害のある依頼者でも、自分でも支障なく障害のない方と同じようにできる、ということも十分あります。合理的配慮は、障害者ご本人の意向を無視して「お仕着せ」では、かえって障害のある人の尊厳を害しかねません。そのため、法は、障害のある依頼者から、「この点が困ったからなんとかしてもらいたい」、「こういうことができないからなんとかしてもらいたい」といった社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合に、合理的配慮をすることを求めています。

ただ、そのような意思表示は、必ずしも本人から明示的に示されるとは限りません。家族や支援者が補佐して意思表明を行うこともありますし、黙示の意思表明もあり得ます。

そのため、明示の意思表明がない限り、合理的配慮を提供しなくても良いことにはなりません。明示の意思表明がなかったからといって、合理的配慮の提供義務を免れることにはならないことに注意する必要があります。

4 過重な負担とは

① 同法を遵守すべき民間事業者としての場面

合理的配慮は、その実施に伴う負担が過重でないときに提供するものですが、過重な負担かどうかは、個別の事案ごとに具体的状況に応じて、総合的・客観的に判断されます。

過重な負担に当たると判断した場合には、依頼者にその理由を説明して、理解を得るよう努める必要があります。

その際、代替的措置の有無・その実現可能性も検討し、依頼者本人と建設的に対話することが望まれます。

5 合理的配慮の具体例

障害者の障害の種類や程度には様々なものがあり、また、日々直面している社会的障壁にも特殊なものがあり得ます。「当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて」社会的障壁の除去のために「必要かつ合理的な配慮」はそれぞれ異なるのであって、現に社会的障壁に直面している個々の障害者に応じて、どのような合理的配慮が必要かを判断していく必要があり、ステレオタイプの対処をすればよいわけではないことには十分留意する必要があります。そのためには、そもそも障害者本人が具体的にどのような希望を持っているのかを意識しながら、ルールや慣行を柔軟に変更するなどの対応も必要となります。

また、支援者が同伴する場合でも、支援者ばかりに話しかけるのではなく、障害者本人にも分かりやすいよう、障害者本人のペースに合わせてコミュニケーションをとることが必要です。近時は、電子機器による補助も必要になることが多いので、電源の確保なども不可欠です。

⑴ 視覚障害

視覚障害の主な特性としては、視覚的な情報を全く得られない又はほとんど得られない場合(盲)と、文字の拡大や視覚補助具等を使用して保有する視力を活用できる場合(弱視)があります。また、視野・色覚障害により文字や色等が見えにくい場合もあり、見え方には非常に大きな個人差があります。

典型的な合理的配慮としては、

□ 声をかけるときは、まず名前を名乗って、なるべく正面から話しかける

□ あれ・それなどの指示語は使わない

□ 代筆の許容(代筆による署名は「自筆でないので無効」などと機械的に取り扱わない)

□ 施設・物の位置を事前に分かりやすく伝える

□ 移動が困難な場合は、事前に待ち合わせ場所を決めて迎えに行く

□ パソコン、スマートフォンの読み上げ機能が使えるよう工夫

⑵ 聴覚障害

聴覚障害の主な特性としては、外見からはわかりにくく、またその人が抱えている困難さも会話コミュニケーションや情報からの孤立・阻害等多方面にわたり、他人からは気づかれにくいことが挙げられます。

典型的な合理的配慮としては、

□ 手話通訳者の手話が見やすいように座る位置を調整

□ 電話ではなく電子メールやL I N E を使う

□ 口頭に加えて文字・図等でも説明を行う

□ マスクを外して話す、透明マスクを利用

□ スマートフォンなどのアプリ(UDトークなど)で音声を文字に変換するものを利用

□ パソコンでタイピングしながら説明する

⑶ 肢体障害

肢体障害の主な特性としては、上肢に障害がある場合は手や指先を動かすことが困難な場合があり、下肢に障害がある場合は移動手段としては車椅子等を利用する場合があります。

典型的な合理的配慮としては、

□ 簡易スロープの用意

□ 車椅子の特性(手動か電動か)に応じた支援

□ エレベーターがない場合、上層階での受付を1階で行う

□ 麻痺で紙等を押さえられない場合、滑りにくいマットを用意

⑷ 知的障害

知的障害の主な特性としては、「考える、理解する、読む、書く、計算する、話す」などの知的機能に発達の遅れがあるため、言葉、文字による説明の理解が困難であることが多いと思われます。

典型的な合理的配慮としては、

□ ゆっくりと、短い言葉や文章でわかりやすく話す

□ 支援者が同伴する場合でも、障害者本人に対しても理解できるように話す

□ コミュニケーションボードを利用

⑸ 精神障害等

精神障害は本人からも他者からも認識されにくい障害のひとつであり、原因となる精神疾患は様々で、多岐にわたります。

典型的な合理的配慮としては、

□ 体調のよい時間帯、緊張しない場所などの希望に沿って調整する

□ 疲れが見えたら休憩を入れるか、日を改める

□ 体調悪化による急なキャンセルを遠慮しないよう伝える

□ 話の内容が不合理であり、「幻聴」や「妄想」ではないかと感じる場合も、そのようなことはあり得ないと否定したり妄想と断定したりしない

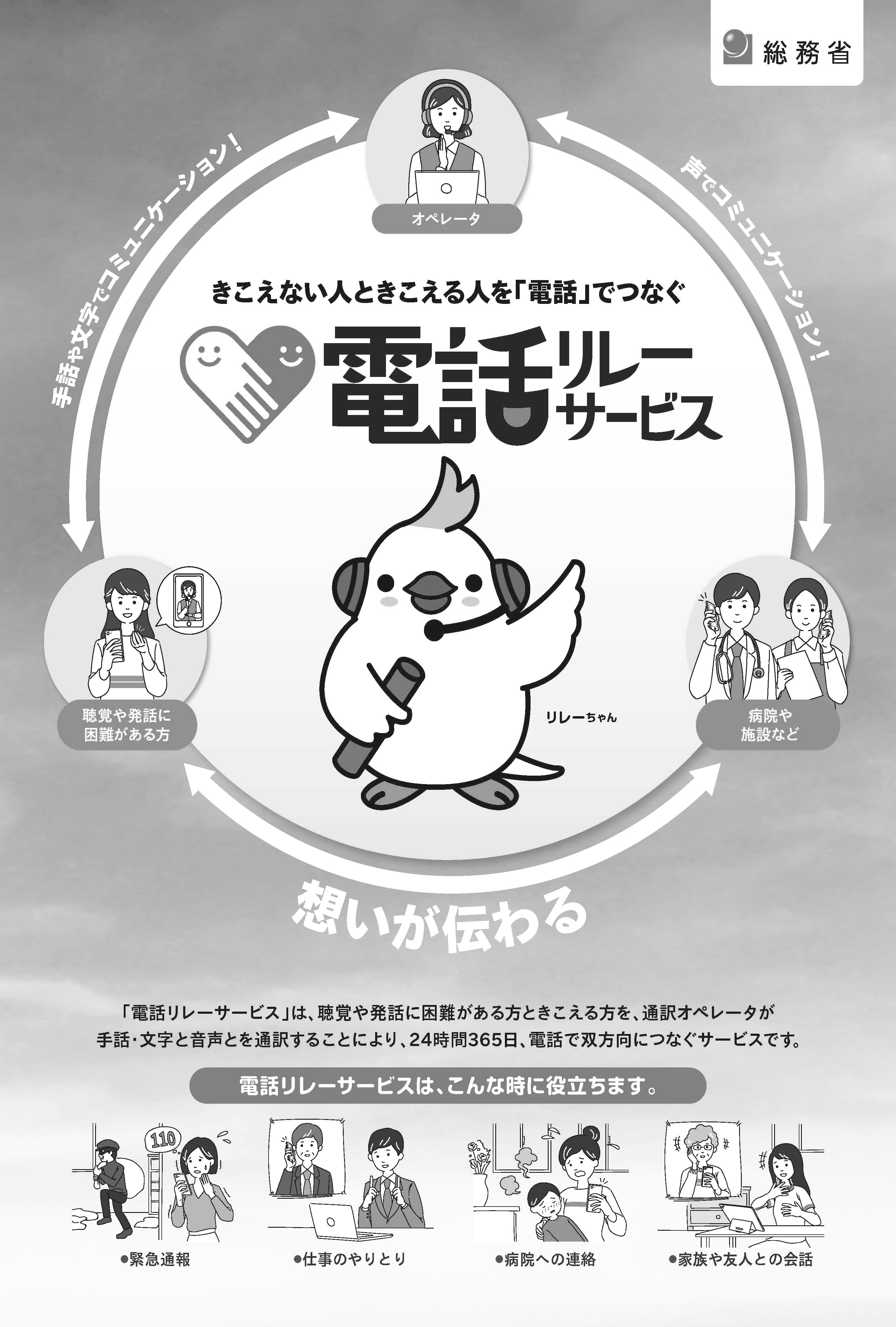

【コラム】電話リレーサービスを知っておこう

これまで聴覚や発話に困難がある方の電話利用には障壁がありましたが、令和3年7月より、公共インフラとしての電話リレーサービスが開始されています。「電話リレーサービス」とは、聴覚や発話に困難がある方と聞こえる方の電話を、通訳オペレータが手話・文字と音声とを通訳することにより、24時間365日、双方向につなぐ公共インフラです。

弁護士会や法律事務所にも電話リレーサービスを通した問い合わせや連絡等がきたり、連絡先として指定されることが予想されます。公共インフラですので、電話リレーサービスの利用を理由に対応拒否することがないようご注意ください。

▼電話リレーサービス 公式ウェブサイト

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/telephonerelay/index.html

▲総務省ウェブサイト上のリーフレット

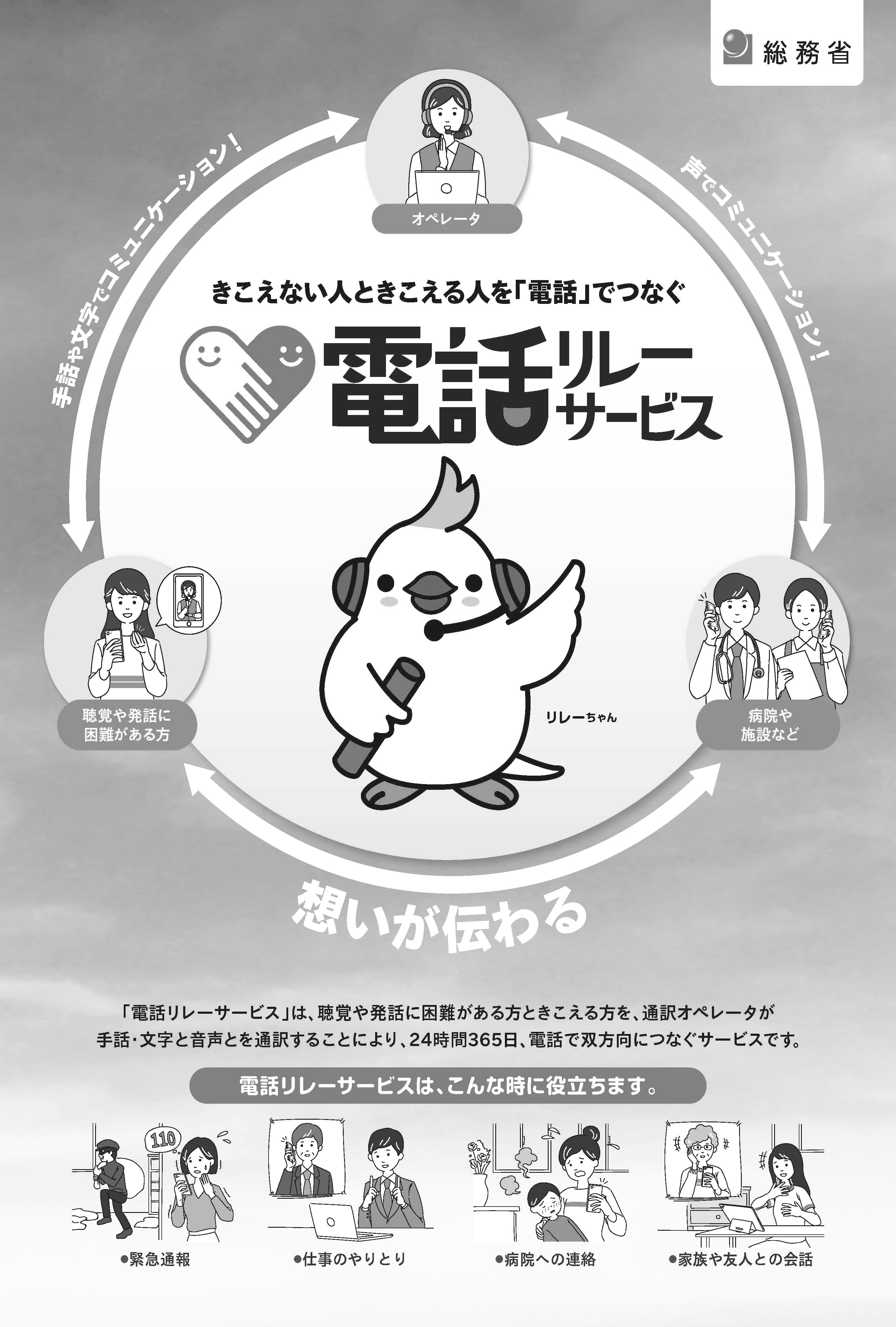

【コラム】電話リレーサービスを知っておこう

これまで聴覚や発話に困難がある方の電話利用には障壁がありましたが、令和3年7月より、公共インフラとしての電話リレーサービスが開始されています。「電話リレーサービス」とは、聴覚や発話に困難がある方と聞こえる方の電話を、通訳オペレータが手話・文字と音声とを通訳することにより、24時間365日、双方向につなぐ公共インフラです。

弁護士会や法律事務所にも電話リレーサービスを通した問い合わせや連絡等がきたり、連絡先として指定されることが予想されます。公共インフラですので、電話リレーサービスの利用を理由に対応拒否することがないようご注意ください。

▼電話リレーサービス 公式ウェブサイト

https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/telephonerelay/index.html

▲総務省ウェブサイト上のリーフレット